やはり2025年は病院構造改革の年だった!~骨太方針2025を踏まえて~

-

業種

病院・診療所・歯科

- 種別 レポート

やはり実施される人件費単価が“1.5倍”の最低賃金引上げ!

2024年10月に弊社お役立ち情報で以下のレポートを公開しました。

【人件費単価が“1.5倍”に!~最賃引上げが迫る“働き手に選ばれる職場”への組織変革~】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-finance-organization-quality-113493/

このレポートの中では、石破内閣総理大臣就任の記者会見および所信表明演説で、最低賃金を「2020年代に全国平均1,500円」という数値目標が示されたことにより、組織・法人としては、それ以外の論点を踏まえて”働き手に選ばれる職場づくり“に取り組む必要があることを主張しました。

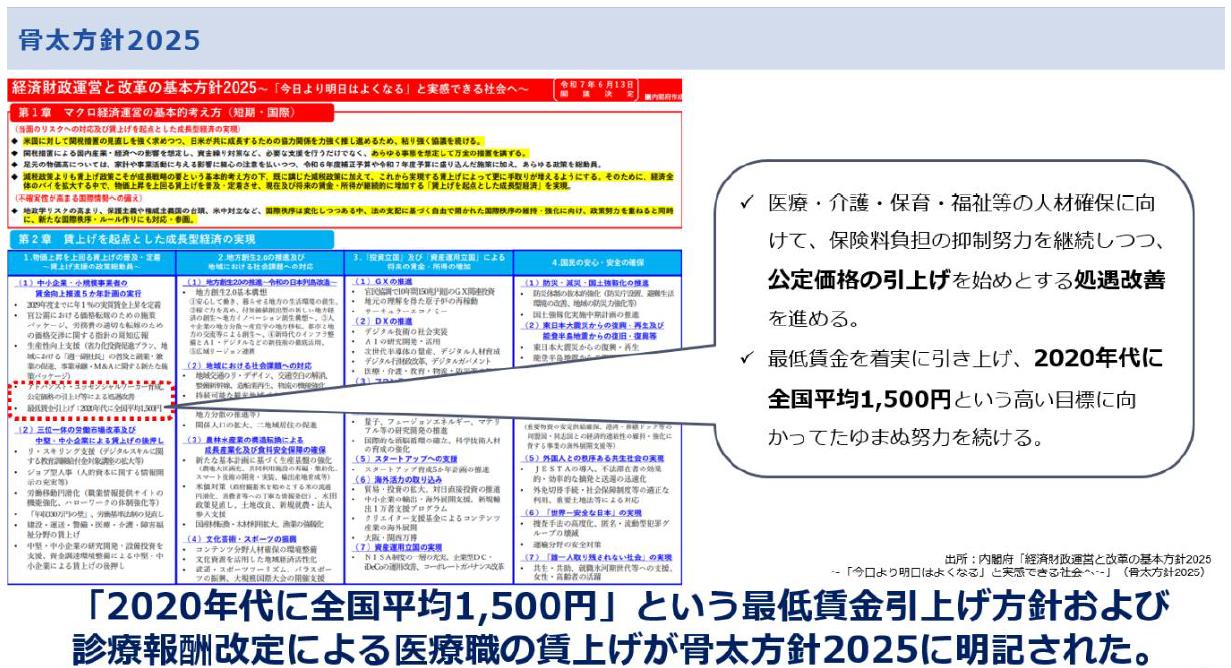

この所信表明演説の内容が、2025年6月13日に閣議決定された『経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~』(骨太方針2025)(※ⅰ)に明記されました。

【骨太方針2025】

https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/cabinet/honebuto/2025/decision0613.html

まさに上記レポートで想定した内容が閣議決定されました。2024年9月に公開した下記レポートでも触れたように、『骨太方針』は内閣の閣議で正式に決定されるため、すべての省庁がその方針に基づいて政策を策定・実施することが求められる、国の政策運営における最上位の指針です。

【最低賃金引上げが迫る組織変革としての病院DX】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-finance-organization-quality-112906/

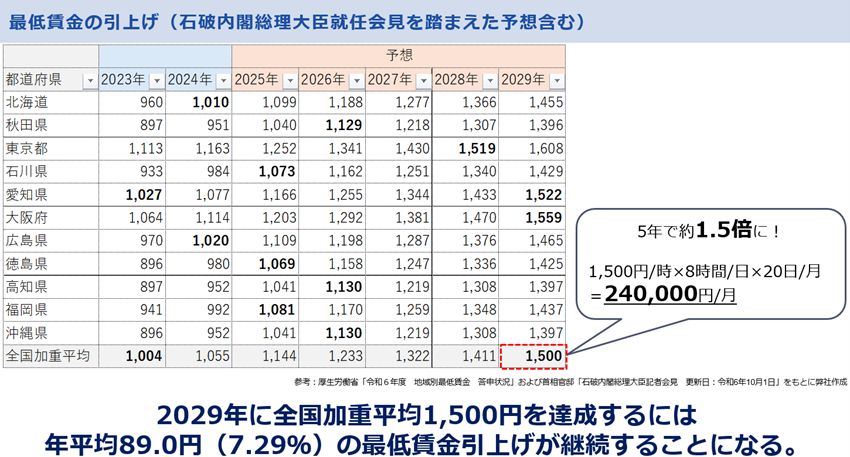

そこで、下図のように2029年までの最低賃金引上げ方針は、記載の通りに進むと思われます。

【最低賃金の引上げ見込み(予想含む)】

抜本的な組織変革・人事制度改革を伴う病院DXが不可避!

上記レポートで詳述したように、なにより、最低賃金の引き上げは厚生政策ではなく労働政策として位置づけられているため、病院だけでなく全ての業種・事業体が対象となります。したがって、人件費に対する考え方を抜本的に見直さなければ、コスト構造が大きく変化し、従来通りの収支を維持することが難しくなる状況です。そこで、弊社がよくご提案している「DX=D(デジタル化)×CX(組織変革)」という考え方の通り、単なるデジタル化だけでなく、組織そのものの変革を伴うDXが、今後の病院経営においては生き残るために不可欠となります。

また、冒頭に紹介したレポートでも記載しているように、定期昇給を前提とした“メンバーシップ型雇用からジョブ型雇用”へ組織変革し、“定期昇給⇒ベースアップ”へ人件費原資の配分方法を抜本的に変革することが必要です。

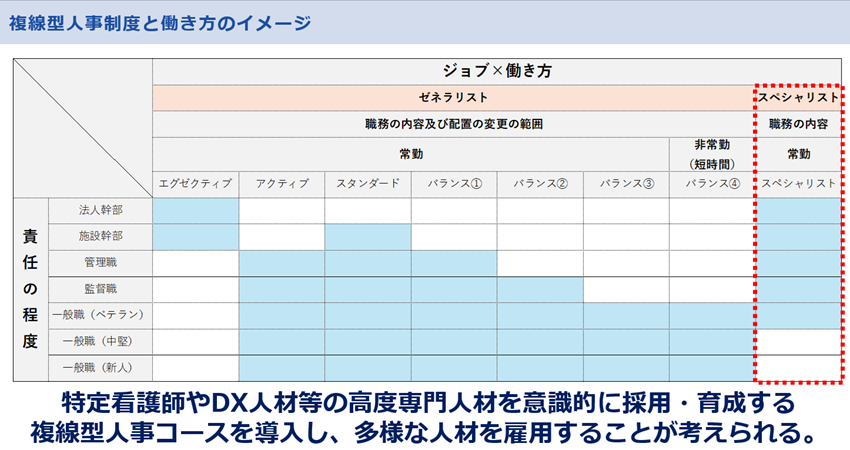

加えて、生産年齢人口減少下では、”働き手に選ばれる職場づくり“に取り組む必要があります。そこで、選択できる働き方コースを設けた、“複線型人事制度”を導入する病院が増えています。これも価値観の多様化の中で、多様な働き方を選択できることが求められている結果だと思います。賃上げは不可逆的に進むので、それに加えてワーク・エンゲイジメントも含めた“働き手に選ばれる職場づくり“が必要なのだと思います。

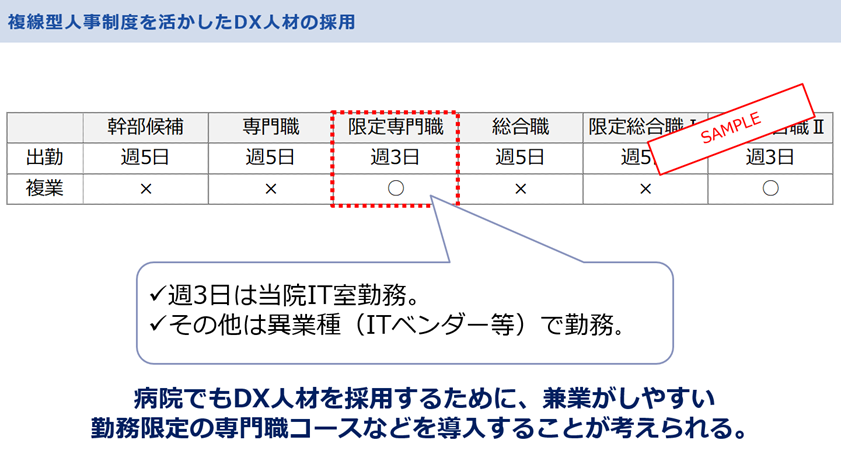

この複線型人事制度は、病院DX推進の中で「DX人材としてのSEを雇用するための手段」として採用されるケースもあります。医療業界以外でもDXが推進されている現在、経験豊富なSEが満足する水準の賃金を病院が提示することは難しくなっています。上場企業と病院がSEの獲得競争を行えば、提示できる賃金水準で競り負けてしまいます。そこで、この複線型人事制度を活用し、高度デジタル人材コースなどの働き方コースを設計することが考えられます。

【複線型人事制度の活用】

病院での複線型人事制度では、専門職(スペシャリスト)コースとして、人件費単価の高い医師の業務を一部代替(タスクシェアリング)できる特定看護師保有者などを想定していました。しかし、前述したように、現実的には経験豊富なSEの採用が困難となっています。そこで、病院で勤務することの社会的な意義・働きがいを感じつつも、年収水準でSEが希望する処遇を実現するために他社との“兼業”を可能とする人事コースを設計する病院が出てきています。例えばITベンダーとの兼業を可能とすることで、SEとしては複数個所給与となり2事業所を合算した総額年収を確保できる上、ITベンダーなどで勤務することで、デジタルスキルのアップデートも可能となります。病院としても、最近ますます厳しくなっている経営状況を考えると、職員が他の仕事と兼業することで、SEにかかる人件費の負担を減らすことができます。

【異業種他社との“兼業”を実現する複線型人事制度】

異業種他社との兼業によるジョブローテーションとしての「週一副社長」?

こうした“兼業”という観点で、今回の骨太方針2025を見てみると面白い記載があります。「地域の経営人材を確保するため、「週一副社長」の普及、マッチング支援の強化、副業・兼業の促進に取り組む。」とあり、「週一副社長」の注釈としては「都市部の経営人材が、副業・兼業の形式で週に1回程度、地方の中小企業等の経営に関与すること。」と記載されています。この「週一副社長」は、鳥取県で取り組まれている制度です。「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点 週1副社長プロジェクト(※ⅱ)」として活用されています。まさに前述した、病院で採用が難しいDX人材を兼業可能とすることで、週に数日は病院で、週に数日は他社で働くのと同じスキームです。その経営人材版です。

骨太方針2025で示された「週一副社長」という考え方からすると、病院の事務管理部門や、看護部・リハビリテーション部など職員数が多い部門のマネージャーが、地域の中小企業で週に1回副社長として働くような未来も現実味を帯びてきました。また、大規模な病院であれば、近隣の中小病院に人材を派遣する取り組みも、同じ流れの中で今後広がっていく可能性があります。このような兼業は、本業にも良い影響をもたらすことが期待されます。先日、以下のレポートを弊社お役立ち情報で公開しました。

【グループ病院ほど“構造的無能化”が発生しやすい?】

https://nkgr.co.jp/useful/hospital-strategy-organization-quality-improvement-122116/

このレポートでは“構造的無能化(※ⅲ)”を防ぐための方策の一つとして、不均衡を意図して作り出すために「ジョブローテーションで“部門・階層間や職種間をかき混ぜる”」ことを提言しました。まさに、「週一副社長」は、法人内の部署や施設でのジョブローテーションだけでなく、“異業種他社との兼業によるデイリーでのジョブローテーション”になります。“構造的無能化”を防ぐ施策としても期待されます。

2025年問題を振り返る

病院業界では、これまで「2025年問題」として、団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり、医療のニーズが急激に増えることが大きな課題とされてきました。最近では、働く世代が急速に減る「2040年問題」への関心も高まっていますが、今年はいよいよ、その「2025年問題」の年を迎えています。

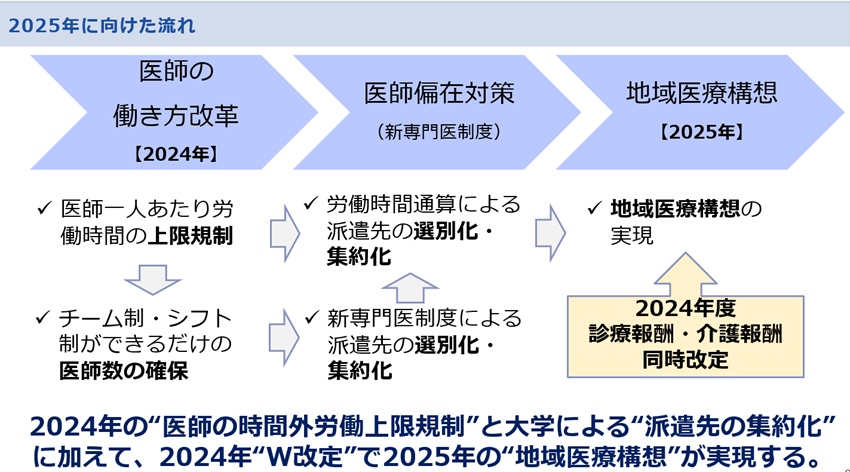

【2025年問題に向けた三位一体の取り組み】

あらためて「2025年問題」を振り返れば、三位一体の取り組みと同時改定という上図のメカニズムの“医師の採用困難による病院の選別化・集約化”がありました。それに加えて、“生産年齢人口減”ד賃上げ”ד物価高騰”が2023年頃から続いたことで、対応に迫られていることが理解できます。病院業界はこれまで「2025年問題」に備えてきましたが、今年は本格的な構造改革が必要な年となっています。

骨太方針2025での異業種事例を活かして!

ここ数回のレポートでもお伝えしていますが、病院は構造改革として、業種・業界の垣根を超えた組織変革が必要になると思います。「DX=D(デジタル化)×CX(組織変革)」として、“デジタル化”の更なる進展に加えて “ジョブ型雇用”としての“定期昇給⇒ベースアップ”への人事制度改革。さらには“複線型人事制度”を活用した「週一副社長」による“異業種他社との兼業ジョブローテーション”なども考えられます。

病院は公定価格のため、その収支状況が厳しい面は否めませんが、骨太方針2025に記載されている医療業界以外の取り組みなども参考にして、柔軟な思考で取り組むことで希望は見えてくると思います。

なお、本レポートで一部例示した取り組みについて、弊社ではその経営支援を行っています。

お気軽に下記の問い合わせフォームより、ご相談ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

※ⅰ 内閣府『経済財政運営と改革の基本方針2025 ~「今日より明日はよくなる」と実感できる社会へ~』(骨太方針2025)

※ⅱ「とっとりプロフェッショナル人材戦略拠点 週1副社長プロジェクト」(https://tori-pro.jp/)

※ⅲ 日経BP 日本経済新聞出版『 「企業変革のジレンマ」-「構造的無能化」はなぜ起きるのか』宇田川元一著(2024年)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「病院DX支援」「医師マネジメントシステム構築支援」

専門サイトはこちら

本稿の執筆者

太田昇蔵(おおた しょうぞう)

株式会社日本経営 部長

大規模民間急性期病院の医事課を経て、2007 年入社。電子カルテなど医療情報システム導入支援を経て、2012 年病院経営コンサルティング部門に異動。

現在、医師マネジメントが特に求められる医師数の多いグループ病院・中核病院のコンサルティングを統括。2005年西南学院大学大学院経営学研究科博士前期課程修了、 2017 年グロービス経営大学院 MBA コース修了。

株式会社日本経営

本稿は掲載時点の情報に基づき、一般的なコメントを述べたものです。実際の経営の判断は個別具体的に検討する必要がありますので、専門家にご相談の上ご判断ください。本稿をもとに意思決定され、直接又は間接に損害を蒙られたとしても、一切の責任は負いかねます。